OPEN CAREER編集部です!

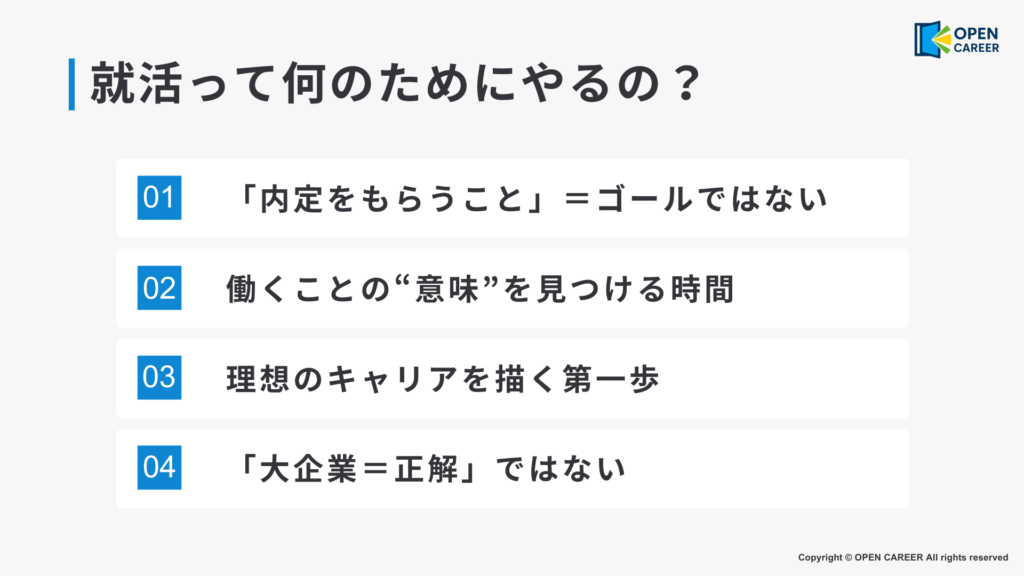

突然ですが皆さん、就活って何のためにやるのでしょうか?

就職活動を始めたばかりの頃、「とにかく内定が欲しい」と思う方は少なくありません。

でも、内定はあくまで“スタートライン”にすぎず、その先にある「働くこと」「生き方」をどう描くかが本質です。

自分はどんな仕事にやりがいを感じるのか、どんな価値観を大切にしたいのか。就活は、それらを見つけるための時間でもあります。

このコラムでは、就活の「本当の意味」に向き合いながら、理想のキャリアへの一歩を踏み出すヒントをお届けします。

- 1. 就活って何のためにやるの?

- 1.1. 「内定をもらうこと」=ゴールではない

- 1.2. 働くことの“意味”を見つける時間

- 1.3. 理想のキャリアを描く第一歩

- 1.4. 「大企業=正解」ではない

- 2. どんな仕事が向いてるか分からない…

- 2.1. まずは「好きなこと」「得意なこと」から

- 2.2. 経験から“向いていること”は見えてくる

- 2.3. 「向いている=ラクできる」ではない

- 2.4. いま分からなくても大丈夫

- 3. 情報が多すぎて何を信じたらいいか分からない

- 3.1. 「みんなが言ってるから」には要注意

- 3.2. 信頼できる情報源を見極める

- 3.3. 「自分の軸」があれば迷いにくくなる

- 3.4. 「情報収集疲れ」は誰にでもある

- 4. 自己分析って何をすればいいの?

- 4.1. 過去の経験を“感情”で振り返ってみる

- 4.2. 「自分にとっての当たり前」を深掘りする

- 4.3. 価値観を知ることで企業選びが変わる

- 4.4. 「言語化」できると自信につながる

- 5. 就活で失敗するのが怖い…

- 5.1. 「失敗しても大丈夫」は本当の話

- 5.2. 「うまくいかない期間」も必要な時間

- 5.3. 「自分だけ遅れている」と感じたら

- 5.4. あなたの価値は「内定の数」では決まらない

- 5.5. さいごに ___ あなたの未来は、もっとずっと先にある

就活って何のためにやるの?

「内定をもらうこと」=ゴールではない

就職活動は、多くの方にとって「内定をもらうこと」が第一の目標になりがちです。

ですが、実際には内定は社会人としてのスタートラインに立つための“きっかけ”にすぎません。

その会社でどんな仕事をし、どのような人生を歩むのかを考えることが、より大切になってきます。

例えば、憧れの企業に入っても、働き方や人間関係に違和感を感じてしまうと、モチベーションを保つことは難しいものです。

内定は「終わり」ではなく、「これから」の始まりなのだと意識してみてくださいね。

働くことの“意味”を見つける時間

就活は、自分がなぜ働きたいのかを見つめ直す貴重なタイミングでもあります。

たとえば、「人の役に立ちたい」「自分の得意を活かしたい」といった想いに気づくことで、仕事選びに軸が生まれてきます。

自分の過去の経験や、心が動いた瞬間を振り返ることが、ヒントになるかもしれません。

なんとなく選んだ企業より、自分の価値観と合う企業で働く方が、長く充実したキャリアを築けます。

“働く意味”は一人ひとり異なるからこそ、自分なりの答えを見つけることが大切です。

理想のキャリアを描く第一歩

将来のキャリアを考える上で、就活は最初の一歩です。

たとえば、いま興味のある業界に飛び込んで経験を積むことで、自分の向き・不向きを知ることもできます。

また、職場環境や働く人々との出会いから、自分が何を重視して働きたいかも明確になっていきます。

途中で方向転換してもいいので、「まずは踏み出してみる」という姿勢がとても大切です。

就活は、自分の可能性を広げるスタートラインでもあるのです。

「大企業=正解」ではない

「誰もが知っている会社に入れば安心」と思われがちですが、それが全ての人にとっての“正解”とは限りません。

たとえば、少人数のベンチャー企業では、一人ひとりの裁量が大きく、自分のアイデアがすぐに形になる環境が整っています。

逆に、大企業ならではの教育制度や福利厚生を重視する方にとっては、安心できる場所かもしれません。

大切なのは、「自分にとってどんな働き方が心地よいか」を見極めることです。

名前や規模にとらわれず、自分の軸を大切にして企業を選んでみてくださいね。

どんな仕事が向いてるか分からない…

まずは「好きなこと」「得意なこと」から

自分に向いている仕事を探すとき、まずは「何が好きか」「何が得意か」に目を向けてみてください。

たとえば、文章を書くのが得意なら、編集やマーケティングの仕事が候補になりますし、人と話すのが好きなら営業や人事も合っているかもしれません。

「そんなの分からない」という方も、過去に頑張れたことや、人から褒められた経験を思い出してみるのがおすすめです。

それらのエピソードには、あなたの強みや個性が必ず隠れています。「正解の仕事」はなく、「あなたに合った仕事」が大切なのです。

経験から“向いていること”は見えてくる

向いている仕事は、実際に経験してみることで初めて分かることが多いです。

たとえば、インターンやアルバイトを通じて「思ったより楽しかった」「意外とストレスだった」といった感覚は、とても大切なヒントになります。

OPEN CAREERのような企業見学ができる場も、リアルな職場を体感できる貴重な機会です。

頭で考えるだけでなく、実際に見て、感じて、判断するプロセスを大切にしてみてください。

経験は、自己理解を深める一番の近道です。

「向いている=ラクできる」ではない

向いている仕事=楽な仕事、というわけではありません。

たとえば、「人と話すのが得意」でも、営業職で成果を出すには地道な準備や失敗もたくさんあります。

ただ、その中でも前向きに頑張れる、学びを楽しめる、という感覚があるなら、それは“向いている”と言えるかもしれません。

「苦手ではない」こと、「がんばれる余白がある」ことが、あなたの適性につながるのです。

「好きだけど難しい」仕事も、長い目で見ればやりがいに変わるかもしれません。

いま分からなくても大丈夫

就活中に「自分に向いてる仕事なんて分からない」と悩むのは、自然なことです。

多くの社会人も、入社後にようやく自分の適性に気づくことがほとんどです。

むしろ、いま無理に決めようとせず、「気になることから始めてみる」という姿勢が大切なのです。

たとえば、「興味がある分野の企業に話を聞いてみる」「いくつか見学して比べてみる」といった小さな行動でも、一歩前進になります。「分からない」は、これから探せる余白でもあるのです。

情報が多すぎて何を信じたらいいか分からない

「みんなが言ってるから」には要注意

SNSや就活サイトでは、「この企業が人気」「これをやらないと失敗する」などの声がたくさん飛び交っています。

ですが、その情報が本当に自分にとって必要かどうかは、少し立ち止まって考えることが大切です。

たとえば、「大手志望が多いから自分も」と流されて選んでも、実際に働いてから後悔する人も少なくありません。

情報はあくまで“参考”であり、あなたの価値観と照らし合わせて取捨選択していくことが大切です。

「みんなが言ってる」ではなく、「自分がどう感じるか」を軸にしてみましょう。

信頼できる情報源を見極める

情報が溢れる中で大事なのは、「誰が、どんな立場で発信している情報なのか」を見極めることです。

たとえば、実際に働いている社会人のリアルな声や、大学のキャリアセンターが提供する客観的なデータは、信頼度が高い傾向にあります。

一方、匿名のSNS投稿や企業のPRのみを見ると、一面的な情報だけで判断してしまうリスクもあります。

情報の“質”を意識して選ぶことで、より納得感のある選択ができるようになります。

正しい情報選びが、焦らず就活する力にもつながります。

「自分の軸」があれば迷いにくくなる

情報に振り回されてしまう背景には、「自分の判断軸」がまだ曖昧なことが関係しています。

たとえば、「チームで働きたい」「成長できる環境がいい」など、自分なりの大切にしたいポイントを言語化してみてください。

軸があることで、情報を見たときに「これは合う」「これは違う」と判断しやすくなります。

多すぎる情報の中でも、自分に必要なものをキャッチしやすくなるのです。

まずは自分を知ることが、迷わない就活への第一歩になります。

「情報収集疲れ」は誰にでもある

たくさんの情報に触れ続けていると、だんだん疲れてしまうこともありますよね。

特に、周囲の動きが気になる時期は、自分のペースが乱れてしまいがちです。

そんな時は、「今日は就活のことを考えない」と意識的に距離を取ることも、とても大切な選択です。

リフレッシュの時間を持つことで、次に情報を見るときの集中力や判断力も高まります。

「疲れた自分」を責めず、うまく休みながら就活と向き合っていきましょう。

自己分析って何をすればいいの?

過去の経験を“感情”で振り返ってみる

自己分析というと難しく感じるかもしれませんが、まずは「どんな経験が自分にとって印象的だったか」を思い出すところから始めてみてください。

たとえば、「文化祭で役割を任されたときに嬉しかった」「バイト先で理不尽なことがあって悔しかった」など、感情の動きがあった出来事に注目するのがおすすめです。

感情の裏には、あなたの価値観や行動の傾向が表れています。

それを言葉にすることで、自分の強みや大切にしているものが見えてきます。

形式的な分析ではなく、自分の心の動きを丁寧に掘っていくことがポイントです。

「自分にとっての当たり前」を深掘りする

自分では気づかない“強み”は、「当たり前にやっていること」の中に隠れていることがあります。

たとえば、締切を守る、誰かに声をかけて場を和ませる、細かいミスに気づける…そういった日々の行動を改めて言語化してみてください。

「それって誰でもやることでは?」と思っても、実は他の人にとっては貴重な長所かもしれません。

身近な友人や家族に「私ってどんな人?」と聞いてみるのも自己分析の一つの方法です。

無理に特別なエピソードを探す必要はなく、あなたらしい日常の中に答えがあるはずです。

価値観を知ることで企業選びが変わる

自己分析を進めていくと、「何を大切にしたいか」が少しずつ見えてきます。

たとえば、「挑戦できる環境が好き」「安心感のある人間関係があると頑張れる」など、自分の価値観を理解することは、企業選びの大きなヒントになります。

企業の制度や業務内容だけでなく、風土や働き方が自分に合うかどうかを判断する目線が持てるようになるからです。

内定の数ではなく、自分に合った会社を選ぶためにも、価値観の理解はとても重要です。自分自身と向き合う時間を、少しずつでも大切にしていきましょう。

「言語化」できると自信につながる

自己分析は、ただ「考える」だけで終わってしまうと、実際の場面で役立ちにくくなってしまいます。

エントリーシートや面接で自分を伝えるには、「なぜそう思うのか」「どんな経験があるのか」を言語化する力が必要です。

たとえば、「チームで協力するのが得意です」とだけ言うより、「文化祭でチームをまとめたときの具体的な行動」があると、説得力がぐっと増します。

自分の思いや経験を言葉にして伝える練習は、自信にもつながっていきます。

考えたことは、できるだけ書き出して整理してみるのがおすすめです。

就活で失敗するのが怖い…

「失敗しても大丈夫」は本当の話

「第一志望に落ちたらどうしよう」「内定がもらえなかったらどうしよう」と不安になる気持ちは、多くの人が抱えるものです。

でも、実際に社会人になった人の中には「就活で失敗したけど、その後いい出会いがあった」という人も少なくありません。

たとえば、第一志望には落ちたけれど、偶然説明会で出会った会社が今では天職だったという話もあります。

就活はゴールではなく、長いキャリアの“入口”です。

失敗も遠回りも、必ず何かにつながるからこそ、あまり怖がりすぎずに進んで大丈夫です。

「うまくいかない期間」も必要な時間

思ったように選考が進まなかったり、書類が通らない時期が続いたりすると、「自分はダメなんじゃないか」と感じてしまうこともありますよね。

でも、うまくいかない時間こそ、自分と向き合うチャンスでもあります。

たとえば、「なぜ落ちたのかを振り返る」「もう一度自己PRを見直す」といった改善が、次のチャンスにつながることもよくあります。

成長のタイミングは、順調な時よりもむしろつまずいた時に訪れるものです。焦らず、一歩ずつ前に進んでいけば、必ず未来は開けていきます。

「自分だけ遅れている」と感じたら

周りの友人が内定をもらい始めると、焦ってしまう気持ちはとてもよく分かります。

「自分だけ置いていかれているのでは?」と不安になることもあるでしょう。

でも、それぞれのスタートラインもゴールも違っていいのです。

たとえば、春から始める人もいれば、夏以降に動き出して成功する人もいます。

自分のペースで進めることが、納得できる就活につながります。

他人と比べるよりも、昨日の自分と比べて少しでも前に進んでいるかを見てみてくださいね。

あなたの価値は「内定の数」では決まらない

就活が続くと、内定の数や受けた企業の規模など、外から見える“成果”に気持ちが引っ張られてしまうこともあります。

でも、内定が多いからといって、それがその人の価値を表しているわけではありません。

たとえば、自分の信念や想いを大切にしながら進めた就活の方が、心から納得のいく選択につながるはずです。

たった一つの内定でも、あなたにぴったりな会社なら、それが一番の成功です。

「量より質」で考えることが、就活に振り回されないポイントになります。

さいごに ___ あなたの未来は、もっとずっと先にある

就職活動をしていると、「内定=ゴール」のように感じてしまうこともあるかもしれません。

でも、就活はあくまで人生のひとつの通過点でしかなく、その先の道こそが本当の“あなたの人生”です。

どんな職場で、どんな人と、どんな気持ちで働いていきたいのか——その“未来のヒント”を探すことが、就活の本当の意味なのかもしれません。

「どこに就職するか」より、「どう生きたいか」に目を向けてみてください。

就活のゴールは“内定”かもしれません。でも、あなたの人生のゴールはそのずっと先にあります。